2023-05-20

/来源:confidant

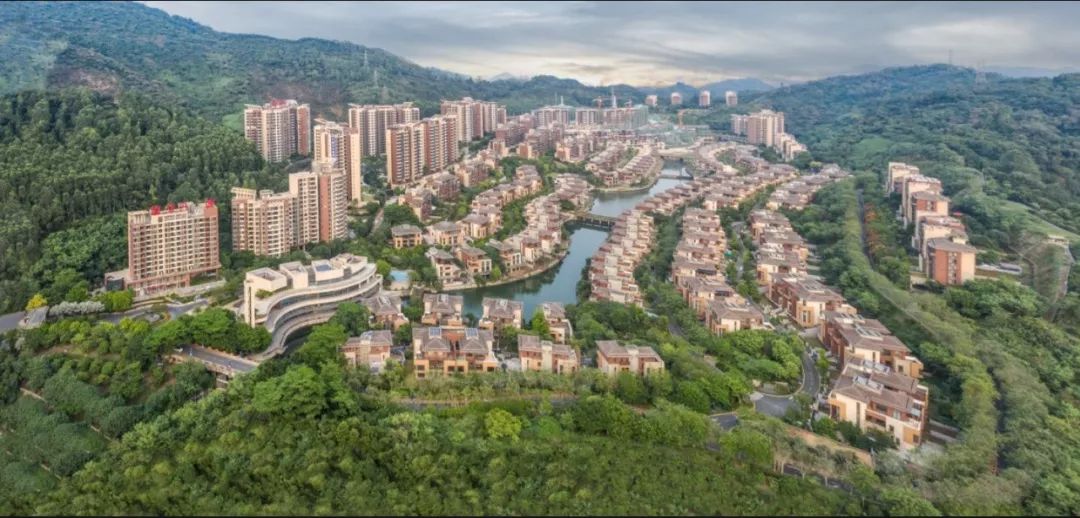

星河丹堤位于森林公园内的谷地,四周群山环绕,起伏多变,宜建区域小,制约条件。 设计过程中,不仅需要协调自然生态和山居生活之间的关系,还要在此苛刻的条件下,因地制宜打磨出一座尽致尽美的匠心之作。可想而知,这绝不是一件简单的事。 项目实景图 自古以来,湖山,是美丽、富于表情的姿容。山以其博大厚重之俊,水以其至善至柔之美,昭示着大自然的神奇与魅力。那么如何在建造的同时,将山与湖的姿容融入建筑中来呢? 除了平整场地,其他的设计工作基本可以沿用平地开发模式,但是深入分析则发现在复杂的山地环境下,简单地通过削山成台,破坏了山地高低起伏的自然特质,也不适宜营造近山观水的半山意境。 依山就势 考虑到削山成台的种种弊端,场地设计将依山就势作为主导方向,营造高低错落的层次感,彰显湖山的气质,筑就一方绽放在湖山深处的山居大城。 消 解 :在场地深化设计中运用了不定基面原理将场地的矛盾化整为零,通过各个单体的接地性逐一进行消解。 项目示意图 释 放 :设计中首先放弃了构筑整体平台的基座模式,将别墅单体视作基本的场地构成单元,依托山形地势自然地融入群山之中。每个建筑单元都拥有自身独立的标高关系,随着山体而起伏,既不改变山形,也不影响山势。建筑单元的接地模式因为不再依赖于平整的“基座”,所以变得灵活自由,在设计上释放出更多的可能性。 项目实景图 无 形 :在无基座模式下,建筑单元不再以常规的平进形式与地面或道路相接,建筑“基面”与“底面”时而重合、时而分离,一个建筑单元可能拥有多个“基面”,接入形式出现“双首层”或“多首层”等多种变化。在不定基面原理的原则下,建筑单元不仅能依靠自身多层接地的方式来有效地消解场地坡度带来的影响,还能通过接入模式的高低变化产生不同的景观体验,从而获得山地建筑所特有的多样性和景观性。 项目实景图 共 生 :“化整为零”的解决方案避免对山地进行大面积开挖平整,保护了现有植被和生态环境,建立了与自然和谐共生的基础,使建筑在真正意义上以“融入生长”的姿态出现在山地之中,并成为山体景观的一部分。 项目实景图 通过化整为零解决场地设计的难点后,交通路网组织的问题逐渐凸显。如何实现交通道路与半山自然景观融合,缔造层级立体的社区景观呢? 没有大平台作为基座支撑,交通路网的组织不再如平地模式那样可以随心所欲地排布。以往简单的二维流线问题变成了三维立体难点,平面上看似合理的流线组织只要碰到山脊或者冲沟等坡度变化较大区域就只能咫尺天涯。 项目实景图 交通距离最小化 在场地复杂的地形条件下,道路的布置是一个复杂的综合性问题,既要使建筑单元或者建筑群组实现有效联系,又要满足车行交通和人行交通存在的爬坡、转弯等一系列技术要求;既要实现交通的便利性,又需控制建设成本并兼顾整体的景观性。 项目实景图 交通立体景观化 顺 应 :鉴于项目用地内主要断面的平均坡度达到20%以上,强行“切线连接”无法有效地解决爬坡、转弯、消防等一系列技术问题,顺应等高线和轻度斜切等高线成为道路布置的基本原则。 立 体 :由于外部交通接入点位于用地的山腰位置,整个路网从竖向上以接入点标高为基准高度被区分为“抬高”和“降低”两套互相联系并行的系统,高低两套系统由位于基准高度的主环线串联。 项目实景图 景 观 :由于交通路网以顺应山形为设计原则,整个道路系统与原始山形地貌实现了有机结合,基本达到了无明显挡墙陡坎设置的设计目标,有效地保护了原有山体景观。针对道路系统的设置,各个建筑单元分别采用了“高处入户”、“低处入户”、“双首层”、“多首层”等多种结合模式与之对应连接,使得位于不同标高的住宅单元之间既能沟通联系,又各具景观特色。无论是处于建筑单元内部,还是穿行于立体交通的途中,人们都能获得比平地上更开阔、更富于变化的景观体验,实现了中国传统山水园林中所推崇的“移步易景”。 项目实景图 整体融合 与周边山林融合共生是贯穿整个规划设计的主题,让建筑与山水共同在自然中生长,筑就山中林隐的生活意境。 从设计的角度,我们希望构建一个理想的、自然的、与山林整体融合的住区,建筑与山形浑然一体,内部景观与外部山林互相渗透…… 项目实景图 但是从建筑技术的角度分析,这意味着本项目位于重力系统的底部,而坡度与重力可能会给项目用地区域带来落石、流水、侵蚀、滑坡、断层、冲积等一系列严重的问题。 项目实景图 治山理水 要实现与山林的和谐融洽,我们需要在技术上寻求与山地“共生”。中国传统的山地构筑方法中曾有过“治山理水”之说,之所以将“治山”与“理水”放在同等重要的地位进行分析,是由山地所特有的不稳定性所决定的。 项目实景图 针对自然灾害的隐患防护及水土保持等多方面需求,在项目外围结合现有山林设置了泄洪截水倒流系统,场地内雨水经初期弃流后,排至场地内水体,作为景观补水;场地内景观水体及水坝兼具泄洪通道的功能。 项目实景图 技术共生 通过这样的一系列技术手段,既有效保证了住区内的景观与安全,又可避免整个区域内水土流失,有效维护了山体的稳定性,消除了自然灾害的隐患,使人与自然山林实现了互利共生。